(Imágenes de la presentación)

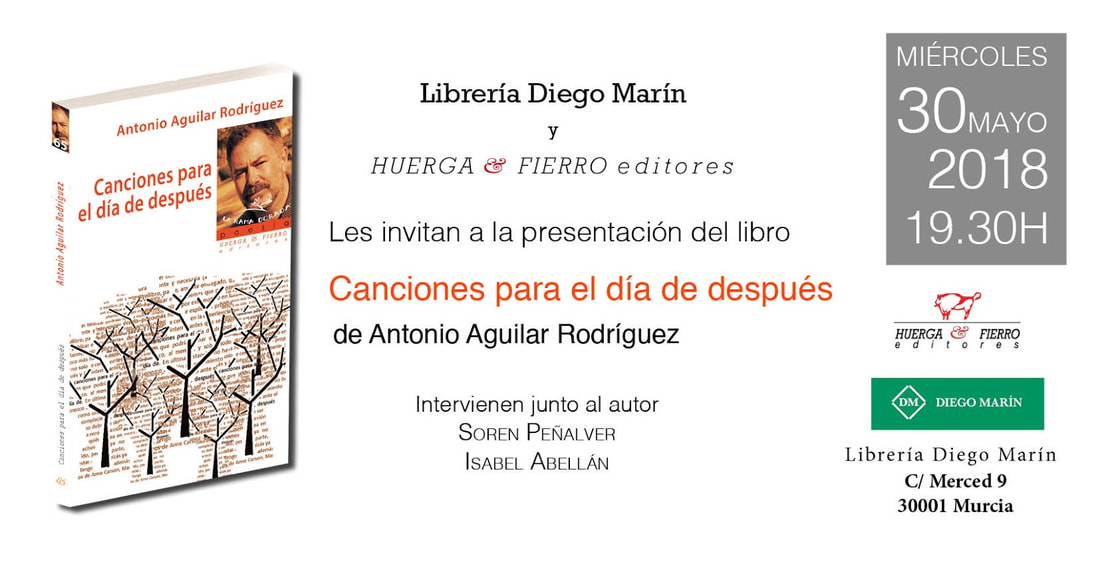

Hace unos meses, Diego Sánchez Aguilar, presentó Canciones para el día de después (31 de mayo de 2018) en La montaña mágica de Vicente Velasco en Cartagena. Posteriormente publicó la reseña en elcoloquiodelosperros de Ángel Manuel Gómez Espada y Juan de Dios García.

ANTONIO AGUILAR. CANCIONES PARA EL DÍA DE DESPUÉS

(Huerga & Fierro, Madrid, 2018)

(Huerga & Fierro, Madrid, 2018)

por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR

Antonio Aguilar poetiza en “Canciones para el día de después” el tema de la separación amorosa. No lo hace como un arrebato lírico de dolor que se manifiesta visceralmente en la escritura, sino con una intención reflexiva que pone en cuestión tanto la propia identidad como la necesidad o conveniencia de la escritura o poetización de ese doloroso hecho biográfico. El propio poeta, en el prólogo, aclara esta distancia sentimental del hecho poetizado: “Ahora a los cuarenta y pico años, lejos ya en el tiempo y en los sentimientos del hecho que propició su escritura urgente y necesaria (así, al menos, lo percibí), con una vida en feliz equilibrio, padre, amante entregado, me veo, sin embargo, tentado de nuevo a publicar estos poemas.”

En el breve pero iluminador prólogo, también nos aclara el autor la ascendencia literaria de estos poemas, es decir, declara públicamente las influencias más directas a la hora de poetizar una separación amorosa, nombrando a Anne Carson, Margaret Atwood, Kathleen Raine e Isla Correyero: “La lectura de las primeras me legitimó para tratar este tema mientras que la reciente aproximación al libro Hoz en la espalda me dio la determinación necesaria para que ahora se publiquen estas Canciones para el día de después.”

Pese a esa declaración, hemos de advertir que este es, claramente, un libro de Antonio Aguilar, y que esos referentes sirven más como excusa para “atreverse” a llevar la cuestión del divorcio o separación al terreno poético, que como una influencia directa de tipo estilístico o de tono poético.

La referencia a Anne Carson, así como esa estructuración del poemario en partes marcadas por la distancia temporal, podrían hacer pensar que la primera (“Canciones”) parte estará llena de una emoción directa, desgarrada, narrativa (como la de “La belleza del marido”) y que es en el apartado “Década” donde aparece ya la reflexión serena apaciguada por el paso del tiempo sobre la herida. Pero no es así. Porque la actitud poética de Antonio Aguilar está (casi siempre) muy lejos de la de Carson. Predomina en él un tono siempre mesurado, que huye del desgarro y lo exaltado. Y, sobre todo, no hay apenas elemento narrativo, aparición de anécdota directa: el poeta elabora, convierte todo hecho biográfico en símbolo que brilla en el poema de forma universal, sencilla y profunda a la vez; más cerca de Machado y de Rosillo que de Carson.

En el breve pero iluminador prólogo, también nos aclara el autor la ascendencia literaria de estos poemas, es decir, declara públicamente las influencias más directas a la hora de poetizar una separación amorosa, nombrando a Anne Carson, Margaret Atwood, Kathleen Raine e Isla Correyero: “La lectura de las primeras me legitimó para tratar este tema mientras que la reciente aproximación al libro Hoz en la espalda me dio la determinación necesaria para que ahora se publiquen estas Canciones para el día de después.”

Pese a esa declaración, hemos de advertir que este es, claramente, un libro de Antonio Aguilar, y que esos referentes sirven más como excusa para “atreverse” a llevar la cuestión del divorcio o separación al terreno poético, que como una influencia directa de tipo estilístico o de tono poético.

La referencia a Anne Carson, así como esa estructuración del poemario en partes marcadas por la distancia temporal, podrían hacer pensar que la primera (“Canciones”) parte estará llena de una emoción directa, desgarrada, narrativa (como la de “La belleza del marido”) y que es en el apartado “Década” donde aparece ya la reflexión serena apaciguada por el paso del tiempo sobre la herida. Pero no es así. Porque la actitud poética de Antonio Aguilar está (casi siempre) muy lejos de la de Carson. Predomina en él un tono siempre mesurado, que huye del desgarro y lo exaltado. Y, sobre todo, no hay apenas elemento narrativo, aparición de anécdota directa: el poeta elabora, convierte todo hecho biográfico en símbolo que brilla en el poema de forma universal, sencilla y profunda a la vez; más cerca de Machado y de Rosillo que de Carson.

El poema-prólogo que se sitúa al comienzo del libro es muy ilustrativo de lo que acabamos de señalar: “Ya no hay belleza entre nosotros, / un erial, un jardín de invierno / con sus flores quemadas por el frío.// Esta ceniza es parca. / Sin elocuencia, el tiempo / dibuja trazos / deshilvanados.”

Un primer verso que sitúa el presente como el tiempo de la negación y la ruptura (“ya no”) y que supone, por tanto, la negación del “nosotros”, del pronombre que une amor e identidad. Y, a partir de ese elemento directamente enunciado, biográfico y narrativo, entra el elemento simbólico: los espacios sin vida, dominados por el frío; la presencia del tiempo, como personaje protagonista, como sujeto (“el tiempo dibuja”) y, sobre todo, la idea de la ausencia de significado, de forma, el dominio de lo informe que será una constante en todo el libro: “trazos deshilvanados”. Si extraemos esos elementos simbólicos que el poema-pórtico presenta al lector, y buscamos su presencia a lo largo del poemario, veremos la fecundidad con la que operan. Además, tanto el primer poema (es decir, el siguiente al poema-pórtico) como el último introducen la figura de Orfeo. Esto convierte todo el libro y, por extensión, todo el proceso de la separación, en una especie de reverso de dicho mito. Mientras que en el “original” Eurídice muere y Orfeo, que no puede soportar la separación, desciende al Hades para rescatarla e intentar llevarla de nuevo al mundo de los vivos, en “Canciones para el día de después” nos encontramos con esta variación: “Se levantó y apenas hizo ruido. / Arrastró su maleta hasta la puerta. / Un tropel de caballos negros cercenó / la luz de la mañana. / En esa luz sin alba / no fue capaz de descender al hades / detrás del sueño de una eurídice cualquiera.”

Como vemos, este Orfeo abandonado no persigue a su Eurídice, que marcha esta vez por propia voluntad. Pero, pese a que no la siga hasta el inframundo, sí encontramos un espacio que se llena de elementos infernales, como si hubiera sido arrastrado tras ella hacia un mundo que no es, ciertamente, el de los vivos. Al final, en el último poema del libro, que hace referencia directa al primer poema citado aquí, Orfeo reaparece, podríamos decir que “victorioso”: no porque haya recuperado a Eurídice, sino porque ha salido del infierno: “Hace diez años / un tropel de negros caballos cercenó / la luz de la mañana.(...) //Las palabras dejaron de ser un círculo / para ser una línea recta. // En el jardín los perros daban caza / a las serpientes. // Orfeo sale de la noche. // Ahora igual que las palabras / la vida fluye en una dirección / que evita el círculo.”

Si el infierno, según Dante, es circular, todos los poemas que anteceden, todas esas vueltas y recovecos en los que se intenta comprender, explicar, situar, serían los círculos infernales. Salir del infierno, salir de la noche, es romper ese círculo, buscar la línea recta. Es decir, buscar el futuro sin mirar, como Orfeo, hacia atrás, asumiendo que tanto Eurídice, como el Orfeo que desesperaba por encontrarla, ya no existen y pertenecen para siempre a esos infernales círculos que ya quedan atrás.

Todo lo que queda entre estos dos poemas, es decir, el libro, sería, según este esquema mítico que propone Antonio Aguilar, un recorrido por un “hades particular”, por lo que la topografía simbólica de “Canciones para el día de después” es ciertamente infernal. Así, abundan los lugares sin vida, los espacios inhóspitos, antónimos de hogar. Parece querer decir que la pérdida de identidad es también la pérdida de los espacios donde se había construido una identidad ahora en crisis. Así, nos encontramos con el hotel hopperiano (“Imagina un paisaje sórdido, / una calle de extraños ventanales, / de ojos oblicuos.// Piensa en Edward Hopper” Habitación de hotel), el erial (“Las manos escarbaban / en un erial, en un baldío informe” Canción de los contrarios), la carretera en la que te pierdes tras ir por una autopista (“y ya es de noche y hace tiempo / que abandonaste la autopista.” Canción de la muchacha de provincias)...

En la tercera parte, esos espacios de lo inhóspito e informe dan un giro hacia la reconciliación; así sucede con el solar en obras que, junto a la desolación propia de ese tipo de espacios, añade ahora, diez años después, la idea de la esperanza, de futuro, que pasa por la aceptación de uno mismo, del nuevo estado de la metamorfosis: “¿Qué te deparará este día?/¿Qué nueva y venturosa construcción / anidará en el solar?/¿Quién te amará que no seas tú mismo?”

Un primer verso que sitúa el presente como el tiempo de la negación y la ruptura (“ya no”) y que supone, por tanto, la negación del “nosotros”, del pronombre que une amor e identidad. Y, a partir de ese elemento directamente enunciado, biográfico y narrativo, entra el elemento simbólico: los espacios sin vida, dominados por el frío; la presencia del tiempo, como personaje protagonista, como sujeto (“el tiempo dibuja”) y, sobre todo, la idea de la ausencia de significado, de forma, el dominio de lo informe que será una constante en todo el libro: “trazos deshilvanados”. Si extraemos esos elementos simbólicos que el poema-pórtico presenta al lector, y buscamos su presencia a lo largo del poemario, veremos la fecundidad con la que operan. Además, tanto el primer poema (es decir, el siguiente al poema-pórtico) como el último introducen la figura de Orfeo. Esto convierte todo el libro y, por extensión, todo el proceso de la separación, en una especie de reverso de dicho mito. Mientras que en el “original” Eurídice muere y Orfeo, que no puede soportar la separación, desciende al Hades para rescatarla e intentar llevarla de nuevo al mundo de los vivos, en “Canciones para el día de después” nos encontramos con esta variación: “Se levantó y apenas hizo ruido. / Arrastró su maleta hasta la puerta. / Un tropel de caballos negros cercenó / la luz de la mañana. / En esa luz sin alba / no fue capaz de descender al hades / detrás del sueño de una eurídice cualquiera.”

Como vemos, este Orfeo abandonado no persigue a su Eurídice, que marcha esta vez por propia voluntad. Pero, pese a que no la siga hasta el inframundo, sí encontramos un espacio que se llena de elementos infernales, como si hubiera sido arrastrado tras ella hacia un mundo que no es, ciertamente, el de los vivos. Al final, en el último poema del libro, que hace referencia directa al primer poema citado aquí, Orfeo reaparece, podríamos decir que “victorioso”: no porque haya recuperado a Eurídice, sino porque ha salido del infierno: “Hace diez años / un tropel de negros caballos cercenó / la luz de la mañana.(...) //Las palabras dejaron de ser un círculo / para ser una línea recta. // En el jardín los perros daban caza / a las serpientes. // Orfeo sale de la noche. // Ahora igual que las palabras / la vida fluye en una dirección / que evita el círculo.”

Si el infierno, según Dante, es circular, todos los poemas que anteceden, todas esas vueltas y recovecos en los que se intenta comprender, explicar, situar, serían los círculos infernales. Salir del infierno, salir de la noche, es romper ese círculo, buscar la línea recta. Es decir, buscar el futuro sin mirar, como Orfeo, hacia atrás, asumiendo que tanto Eurídice, como el Orfeo que desesperaba por encontrarla, ya no existen y pertenecen para siempre a esos infernales círculos que ya quedan atrás.

Todo lo que queda entre estos dos poemas, es decir, el libro, sería, según este esquema mítico que propone Antonio Aguilar, un recorrido por un “hades particular”, por lo que la topografía simbólica de “Canciones para el día de después” es ciertamente infernal. Así, abundan los lugares sin vida, los espacios inhóspitos, antónimos de hogar. Parece querer decir que la pérdida de identidad es también la pérdida de los espacios donde se había construido una identidad ahora en crisis. Así, nos encontramos con el hotel hopperiano (“Imagina un paisaje sórdido, / una calle de extraños ventanales, / de ojos oblicuos.// Piensa en Edward Hopper” Habitación de hotel), el erial (“Las manos escarbaban / en un erial, en un baldío informe” Canción de los contrarios), la carretera en la que te pierdes tras ir por una autopista (“y ya es de noche y hace tiempo / que abandonaste la autopista.” Canción de la muchacha de provincias)...

En la tercera parte, esos espacios de lo inhóspito e informe dan un giro hacia la reconciliación; así sucede con el solar en obras que, junto a la desolación propia de ese tipo de espacios, añade ahora, diez años después, la idea de la esperanza, de futuro, que pasa por la aceptación de uno mismo, del nuevo estado de la metamorfosis: “¿Qué te deparará este día?/¿Qué nueva y venturosa construcción / anidará en el solar?/¿Quién te amará que no seas tú mismo?”

El frío es el ambiente simbólico que domina en el espacio de la ruptura porque supone la pérdida de la calidez del hogar, del nosotros. Para el poeta, la soledad no solo es inhóspita, también es fría (“Es como ir sobre un campo / agostando la nieve pura” Canción del frío) (“La luz de la mañana es limpia, / pero hace frío.” Las palabras eran el límite)

Pero, al margen de esos espacios inhóspitos-infernales, el gran eje semántico y simbólico de “Canciones para el día de después” es el de la transformación, la metamorfosis. Como hemos visto antes, el mundo, antes amable, tras la marcha de Eurídice se transforma en infierno. Y todo, absolutamente todo, está tocado por esa idea de metamorfosis, porque ya nada es lo que era o nada es como era, tampoco el propio “yo poético”. Así lo vemos en el poema “Caracolas”, donde la caracola sufre una transformación de elemento musical a anuncio funesto: “Ya no guardaba la canción del viento, / era la boca desdentada del oráculo”. También ocurre con la nieve, que se transforma de belleza suprema en “río de agua turbia que se cuela por los sumideros”, incluso con un suéter (“Este ovillo de sombras / fue el suéter de tu vida.”) En cierto modo, hay una transformación “original” que mueve y provoca todas estas metamorfosis de lo bello en lo terrible: la de Eurídice en el primer poema, que pasa de viva a muerta; de esposa de Orfeo a esposa de la muerte, de propia a ajena.

Esos cambios están relacionados con el tiempo, otro elemento muy presente en este libro. El tiempo como protagonista, como dios que provoca esas transformaciones dolorosas, esas metamorfosis imprevistas, caprichosas: “Conmueve todo lo que cambia, / lo que tiene principio y fin y punto medio.” Esa presencia del tiempo como elemento divino, superior, que rige y transforma las vidas aparentemente estables y seguras de los mortales en un caos infernal, otorga a la separación un muy interesante componente trágico, que evita el juego de culpables y humanas miserias. La separación es trágica, inevitable, parece decirse, porque los humanos, la pareja, es un elemento pequeño, frágil, siempre a merced de “los elementos”. Es por esta razón por la que también el libro se llena de tormentas, de vientos, de todo tipo de elementos que simbolizan ese golpe ajeno, de la naturaleza o de los dioses, que arranca lo que parecía estable, que se lleva los tejados de las casas que parecían sólidos y dejan a los hombres en la intemperie: “(...) y la historia fue sencilla / y llanamente un vendaval donde las partes / ya no fueron un todo. / Y cómo no sentirse vulnerable, / cuando la primavera desbarata / los planes del verano venidero / y el verdor de unos tallos se malogra. / Qué poco pesan nuestras decisiones. / En el fondo tan solo celebramos / el mañana de un todo que es incierto / y que la propia nada olvidará / en una casa a las afueras del poema.” (Canción de los contrarios). En otros poemas el vendaval se transforma en tormenta (“Fue la tormenta, fue el cansancio, la desidia / y no fuiste capaz de presentirlo.” Canción del miedo).

Y, sobre todo, en ese infierno que habita Orfeo, al que ha sido arrojado por el tiempo, por el vendaval, lo que predomina es la idea de la pérdida de identidad (“¿Quién no seré en la voz de las palabras?”), que se refleja poéticamente de muchas formas, pero especialmente en la presencia constante de la idea de “lo informe”, lo indefinido, así como en la idea de la desorientación.

Si la vida con Eurídice era un espacio seguro, una línea recta en la que el futuro estaba siempre presente y siempre a la vista, la desaparición de Eurídice provoca una doble desorientación: no solo desaparece la línea recta del futuro, que se convierte en algo incierto e indefinido; también desaparece o se enturbia el pasado: todo debe ser repensado, redefinido (“No encuentras una forma para todo, / nadie podrá decir así pasó, / estas fueron las cosas que pasaron, / ya nunca más, / o al menos nunca más de esta manera.” Las palabras eran el límite). Hay, como en el poema titulado “La belleza del marido”, que contar, es decir, reinventar, la historia; crear a los personajes que la protagonizaron, con respeto, con distancia. Y esa distancia con quien se pensaba que era una mismo, y con quien se pensaba que era parte de un “nosotros”, es lo que produce la desorientación.

Se pierden las coordenadas de la identidad, y entonces hay que crear un mapa, como en el poema “El mapa”: “De pronto tienes que construir un mapa”, es decir, volver a un mundo distinto, es decir, también, inventar, recrear un pasado y, sobre todo, crear un presente y un futuro: “Pero un mapa también / debe tener sus puntos cardinales, / no lo olvidas, un punto al menos / al que poder llegar, de noche / con los ojos cerrados / como quien vuelve a casa.”

Pero, al margen de esos espacios inhóspitos-infernales, el gran eje semántico y simbólico de “Canciones para el día de después” es el de la transformación, la metamorfosis. Como hemos visto antes, el mundo, antes amable, tras la marcha de Eurídice se transforma en infierno. Y todo, absolutamente todo, está tocado por esa idea de metamorfosis, porque ya nada es lo que era o nada es como era, tampoco el propio “yo poético”. Así lo vemos en el poema “Caracolas”, donde la caracola sufre una transformación de elemento musical a anuncio funesto: “Ya no guardaba la canción del viento, / era la boca desdentada del oráculo”. También ocurre con la nieve, que se transforma de belleza suprema en “río de agua turbia que se cuela por los sumideros”, incluso con un suéter (“Este ovillo de sombras / fue el suéter de tu vida.”) En cierto modo, hay una transformación “original” que mueve y provoca todas estas metamorfosis de lo bello en lo terrible: la de Eurídice en el primer poema, que pasa de viva a muerta; de esposa de Orfeo a esposa de la muerte, de propia a ajena.

Esos cambios están relacionados con el tiempo, otro elemento muy presente en este libro. El tiempo como protagonista, como dios que provoca esas transformaciones dolorosas, esas metamorfosis imprevistas, caprichosas: “Conmueve todo lo que cambia, / lo que tiene principio y fin y punto medio.” Esa presencia del tiempo como elemento divino, superior, que rige y transforma las vidas aparentemente estables y seguras de los mortales en un caos infernal, otorga a la separación un muy interesante componente trágico, que evita el juego de culpables y humanas miserias. La separación es trágica, inevitable, parece decirse, porque los humanos, la pareja, es un elemento pequeño, frágil, siempre a merced de “los elementos”. Es por esta razón por la que también el libro se llena de tormentas, de vientos, de todo tipo de elementos que simbolizan ese golpe ajeno, de la naturaleza o de los dioses, que arranca lo que parecía estable, que se lleva los tejados de las casas que parecían sólidos y dejan a los hombres en la intemperie: “(...) y la historia fue sencilla / y llanamente un vendaval donde las partes / ya no fueron un todo. / Y cómo no sentirse vulnerable, / cuando la primavera desbarata / los planes del verano venidero / y el verdor de unos tallos se malogra. / Qué poco pesan nuestras decisiones. / En el fondo tan solo celebramos / el mañana de un todo que es incierto / y que la propia nada olvidará / en una casa a las afueras del poema.” (Canción de los contrarios). En otros poemas el vendaval se transforma en tormenta (“Fue la tormenta, fue el cansancio, la desidia / y no fuiste capaz de presentirlo.” Canción del miedo).

Y, sobre todo, en ese infierno que habita Orfeo, al que ha sido arrojado por el tiempo, por el vendaval, lo que predomina es la idea de la pérdida de identidad (“¿Quién no seré en la voz de las palabras?”), que se refleja poéticamente de muchas formas, pero especialmente en la presencia constante de la idea de “lo informe”, lo indefinido, así como en la idea de la desorientación.

Si la vida con Eurídice era un espacio seguro, una línea recta en la que el futuro estaba siempre presente y siempre a la vista, la desaparición de Eurídice provoca una doble desorientación: no solo desaparece la línea recta del futuro, que se convierte en algo incierto e indefinido; también desaparece o se enturbia el pasado: todo debe ser repensado, redefinido (“No encuentras una forma para todo, / nadie podrá decir así pasó, / estas fueron las cosas que pasaron, / ya nunca más, / o al menos nunca más de esta manera.” Las palabras eran el límite). Hay, como en el poema titulado “La belleza del marido”, que contar, es decir, reinventar, la historia; crear a los personajes que la protagonizaron, con respeto, con distancia. Y esa distancia con quien se pensaba que era una mismo, y con quien se pensaba que era parte de un “nosotros”, es lo que produce la desorientación.

Se pierden las coordenadas de la identidad, y entonces hay que crear un mapa, como en el poema “El mapa”: “De pronto tienes que construir un mapa”, es decir, volver a un mundo distinto, es decir, también, inventar, recrear un pasado y, sobre todo, crear un presente y un futuro: “Pero un mapa también / debe tener sus puntos cardinales, / no lo olvidas, un punto al menos / al que poder llegar, de noche / con los ojos cerrados / como quien vuelve a casa.”

Por eso, junto con la indefinición y la desorientación, la otredad, la sensación de que toda identidad es otra cosa, de que todo puede ser transformado, es otra constante: “Mi nombre era otro, / otra mi casa, /(...)otro mi amor / otro mi cuerpo, / la forma de mi entrega, / otro este yo, / la segunda persona, / la tercera, la cuarta.” (Canción del otro)

Como de la experiencia de la separación, Antonio Aguilar sale de este libro reforzado y redefinido como poeta. Es un gran libro, en el que se respira inteligencia, sensibilidad y originalidad en cada verso, en cada poema. Siempre con esa ausencia de estridencias típica de su poesía, que tanto en la celebración como en el dolor busca la armonía, la forma perfecta que apela a lo más noble del lector, que nunca infantiliza a sus lectores con exhibiciones sentimentaloides, sino que los eleva al lugar donde habita lo mejor de la poesía: (auto)conocimiento, contemplación, perplejidad, emoción, como demuestra, por ejemplo, este poema, titulado “La belleza del marido”:

De contar nuestra historia,

me dije, debes ser honesto, ser indulgente

en la medida en que esta

también es suya, la mitad que nadie

va a contar, la mitad de cada línea

que ahora duerme en otro cuarto

de otro poema de otro libro.

De hacerlo, dije, inventa un nombre,

una ciudad, escribe en la tercera

persona de los cuentos,

una distancia, dije, que te sea

si no un peso liviano al menos

una carga que puedas soportar,

sé indulgente con ella, dale el aura

de la inocencia, di que al menos

no supo lo que hacía.

Como de la experiencia de la separación, Antonio Aguilar sale de este libro reforzado y redefinido como poeta. Es un gran libro, en el que se respira inteligencia, sensibilidad y originalidad en cada verso, en cada poema. Siempre con esa ausencia de estridencias típica de su poesía, que tanto en la celebración como en el dolor busca la armonía, la forma perfecta que apela a lo más noble del lector, que nunca infantiliza a sus lectores con exhibiciones sentimentaloides, sino que los eleva al lugar donde habita lo mejor de la poesía: (auto)conocimiento, contemplación, perplejidad, emoción, como demuestra, por ejemplo, este poema, titulado “La belleza del marido”:

De contar nuestra historia,

me dije, debes ser honesto, ser indulgente

en la medida en que esta

también es suya, la mitad que nadie

va a contar, la mitad de cada línea

que ahora duerme en otro cuarto

de otro poema de otro libro.

De hacerlo, dije, inventa un nombre,

una ciudad, escribe en la tercera

persona de los cuentos,

una distancia, dije, que te sea

si no un peso liviano al menos

una carga que puedas soportar,

sé indulgente con ella, dale el aura

de la inocencia, di que al menos

no supo lo que hacía.

No hay comentarios:

Publicar un comentario